本当にあったエイプリルフール津波 ~はるか彼方から押し寄せる脅威~

沖縄から最初の官約移民がハワイへ到着して今年で125年目となります。沖縄戦で焼け野原となった故郷の食糧難を救おうと、県系移民の人々が募金で集めたお金で、550頭の豚を購入し沖縄に送った話は近年新聞や芝居上演で話題となりました。その沖縄と深いかかわりのあるハワイが、過去に大津波の犠牲になったことをご存じでしょうか?

ありんくりんニュース、ありんくりんミニでは、これまでに日本沿岸を震源とする地震によって生じる津波に関して何度か取り上げてきました。一方で、強い振動が感じられず、はるか彼方から押し寄せてきた津波(遠地津波と呼ばれる)も甚大な被害を及ぼします。今回は、ハワイの例を紹介し遠地津波について考えてみたいと思います。

ハワイの日本人町を襲った二度の大津波

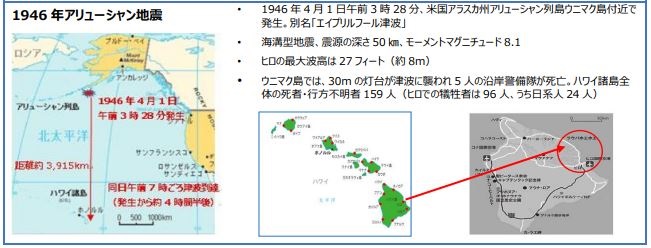

ハワイ諸島は太平洋の中央に位置しているため、環太平洋地域で地震が発生すると津波のリスクにさらされます。特に、戦後間もない1946年のアリューシャン地震津波と1960年のチリ地震津波はハワイ島ラウパホエホエとヒロ市内のヤシジマ(椰子島)、シンマチ(新町)と呼ばれた旧日本人町を襲い多くの犠牲者が出ました。

太平洋津波警報センターの設立

1946年のアリューシャン地震津波は4月1日に押し寄せてきたため、ハワイではエイプリルフール・ジョークの噂だったと思い信用しなかった人々が多くいました。この津波は別名「エイプリルフール津波」とも呼ばれ、ハワイ郡庁・経済の中心地のヒロ市とその北西に位置するラウパホエホエという町で多くの犠牲者が出ました(前頁地図参照)。その当時は津波警報システムは存在せず、湾がカラカラになり、魚がバタバタし、湾底の岩がむき出しになる引き潮のような兆候が見られた際に潮干狩りに海岸に繰り出した人たちもいました。

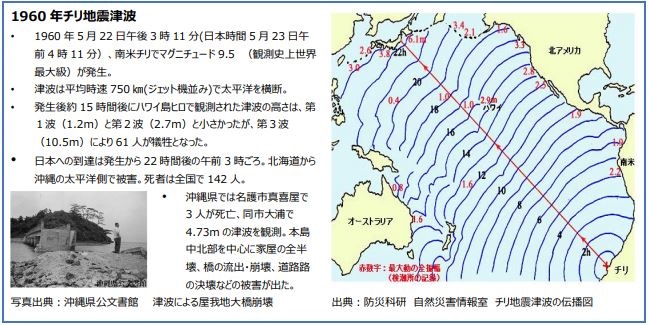

この津波災害がきっかけとなり、アメリカ合衆国は地震警戒システムを作り、この組織は1949年に太平洋津波警報センター(以後、センター)として設立されました。その後の1952年カムチャッカ地震、1957年アリューシャン地震ではセンターからの警報システムのおかげで犠牲者は出ませんでしたが、観測史上世界最大級の1960年のチリ地震津波(M9.5)においては、センターからの津波到達時刻は予想どおりだったにもかかわらず、ヒロ市では61人の犠牲者が出ました。主な要因は、避難指示サイレンの変更で周知が浸透していなかった(警戒・避難準備・避難の3段階警告指示→すぐ避難の1段階に変更になっていた)ことと、第1波(1.2m)と第2波(2.7m)が小さい波であったため人々は油断し、その後の第3波が10.5mと非常に大きくなり、深夜でもあり逃げ遅れた人々が多かったことによる人災であったと言われています。

チリ地震津波が日本に到達する7時間前にハワイで大勢の犠牲者が出たという情報は米軍を通じて日本にも伝えられたそうですが、実際に日本で津波警告が出されたのは津波がすでに到達し各地から潮位変化報告があった後のことでした。これを契機に北西太平洋津波情報センター(日本)も加えられ、その後南シナ海津波情報センター(中国)や中米津波警報センター(ニカラグア)も追加され、太平洋諸国間での遠地津波に対する情報共有や警報体制が確立されました。

まとめ

海底で発生する巨大地震や地滑りは、破壊的な威力で津波を引き起こし押し寄せてきます。東日本大震災や能登地震のようにすぐに押し寄せてくる津波もあれば、チリ地震津波のような遠地津波もあります。

ハワイ州では、月始めのお昼前に決まってテレビ、ラジオ、サイレンなどで津波警報テストが行われています。この警報テストの背景には悲しい大津波の歴史があります。ヒロ市の太平洋津波博物館では、生存者の語り部動画、写真、その他展示資料を通じハワイ州民のみならず、世界中から訪れる人々に津波に関する啓発活動を行っています。

沖縄もハワイも島しょ地域で共通点が多くあります。1960年チリ地震津波では、沖縄でも3人の犠牲者と建造物に被害が出ました。当社発行の「災害への備えハンドブック」では、津波への備えについての情報を掲載していますが、もしもの時に備えて、家族間でハザードマップ、避難場所、連絡方法手段など普段から確認しておくことは命を守ることにつながります。

参考文献リスト

気象庁 第4章 防災情報伝達・提供に係る課題・問題点と解決の方向性 3.海外調査(ハワイにおける津波対策)から得られた課題・問題点

ハワイ州にみる太平洋沿岸観光地における津波被害リスクマネジメント 文教大学国際学部国際観光課教授 海津ゆりえ

防災科学技術研究所 自然災害情報室 16.. 大洋を横断して地球の裏側をも襲う海溝型巨大地震による遠地津波

沖縄タイムス+ 不気味な音で目覚めた朝 迫る津波、走って逃げた 「チリ地震」から60年 県内でも3人犠牲

Pacific Tsunami Museum(太平洋津波博物館)ホームページ

リスクマネジメント・アドバイザー 宮城 和美