電気火災って、なに? ~身近にひそむ危険を知って防ごう~

12月になり季節は冬へと移り変わり、沖縄では北よりの強い季節風が吹き続ける“にしかじ ばーばー、ひーさ がたがた”(北風ビュービュー、寒くてブルブルふるえる)”の日が増えてきました。また、空気が乾燥し火災が発生しやすい時季でもあります。例えば、湿気が多い夏場は「引き戸」の木枠が水分を吸収・膨張するため壁の中に収まりにくくなりますが、冬場は乾燥のため収縮しきしみ音もなくスムーズに収まります。つまり、冬場は建物や家具などに含まれる水分量が夏場に比べて少なく(乾燥しやすく)なるのです。

一般的に、火災は“ガスコンロからの出火”等を連想させることが多いかと思いますが、身近な電化製品などが火災の原因になることはご存じでしょうか。今回のありんくりんミニは、電気から生じる火災に焦点をあて、沖縄県における火災の発生状況、電気火災の原因となる現象、それらの発生リスクを防止するポイントについて考えてみたいと思います。

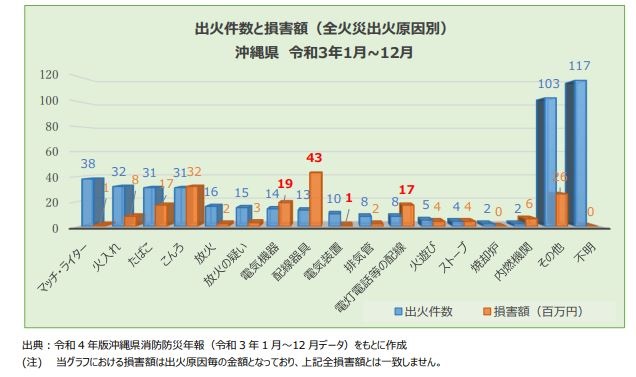

沖縄県における火災発生状況

令和4年版沖縄県消防防災年報によると、令和3年1月~12月中の全火災449件における出火原因で最も多かったのは、「マッチ・ライター」38件(8.5%)、「火入れ」32件(7.1%)、「たばこ」「コンロ」がそれぞれ31件(6.9%)の順でした。一方、損害額(全損害額5億1,255万)を見ると「配線器具」が最も多く約4,300万円(約8.4%)となっています。電気火災関連(電気機器14件、配線器具13件、電気装置10件、電灯電話等の配線8件)を合わせた損害額は約8,000万円(約15.6%)にのぼり、件数は少なくても損害額が大きいといえます。

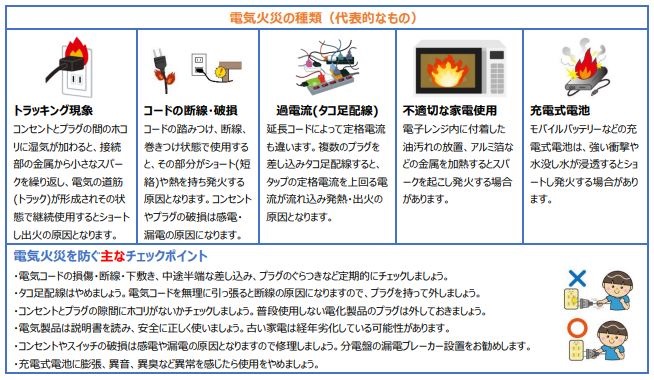

電気火災の原因となる現象

電気火災とは、私たちの日常生活に欠かせない身近な電気機器や電気関係の配線などに起因して発生する火災です。では、どのような現象が電気火災の原因となるのでしょうか。次の表は代表的な例を掲載しています。

まとめ

現代社会において、電気は私たちの日常生活に必要不可欠なエネルギーです。オール電化住宅も増え、日ごろから身近な配線器具の維持管理や電化製品の不適切使用には注意を払わなければいけません。万が一、火災になった場合に早い段階で検知できる住宅用火災報知器の設置(法令で義務化)などは初期消火や早期避難につながります。

今年も残り1か月を切り、自宅や職場で年末掃除を始める頃となりました。この機会に、プラグや差込口のホコリを拭き取り、配線・電化製品の状態チェックを行い、ゆく年くる年をあんしん・あんぜんに迎えましょう。

参考文献リスト

沖縄気象台 ~沖縄防災カレンダー~

沖縄県消防防災年報(令和4年版)

総務省消防庁 住宅における電気火災.の原因と予防対策リーフレット

一般財団法人 沖縄電気保安協会 「電気安全」~日ごろの点検チェックポイント~

一般財団法人 九州電気保安協会 『コンセントの「定格電流」って何?』

リスクマネジメント・アドバイザー 宮城 和美