相手が「大丈夫」と言っても、その場から立ち去らないで! ~ひき逃げを防ぐための行動~

ある朝、道路を運転しながら地元のラジオ番組を聴いていると、「県内でひき逃げ事故増加」という言葉を耳にしました。調べてみると、今年6月現在、被害者救護や警察への通報をせずに事故現場から立ち去る「ひき逃げ」事件は既に33件発生しており、前年同期に比べ19件増加していることがわかりました。

事故が発生した際にパニック状態となり、冷静な判断や適切に対処できない、あるいは相手が「大丈夫」だと言って立ち去ったから事故にはならないと思い込み、被害者救護や警察への通報をせずにその場から立ち去ると「ひき逃げ」になることをご存じでしょうか?今回のありんくりんミニは、「ひき逃げ」の加害者とならないための行動について考えてみたいと思います。

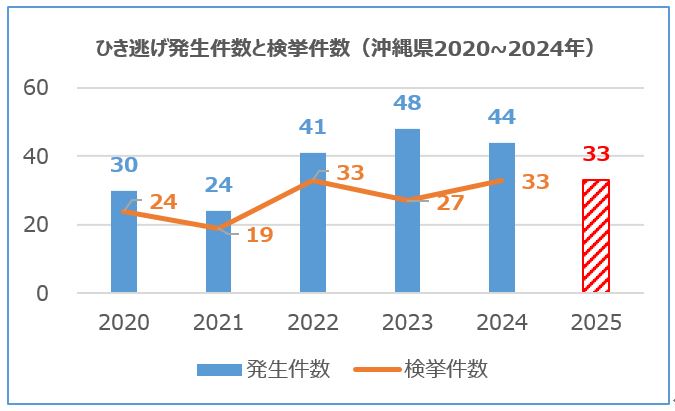

県内の「ひき逃げ」事件は近年40件以上発生

過去5年間に沖縄県内で発生したひき逃げ発生件数は、2021年の新型コロナウィルスによる行動制限の影響で減少後、行動制限が徐々に緩和されてきた2022年から40件台で推移しています。6月17日現在で33件発生、そのうち、12件は声掛け後に立ち去っています。前年同期に比べると19件増加しています(いずれも暫定値)。検挙率は、2023年の56%を除いて、75%~80%となっています。

出典:沖縄県警交通白書2020年~2024年、2025年は6月17日時点の県警暫定値(発生件数のみ)をもとに当社作成

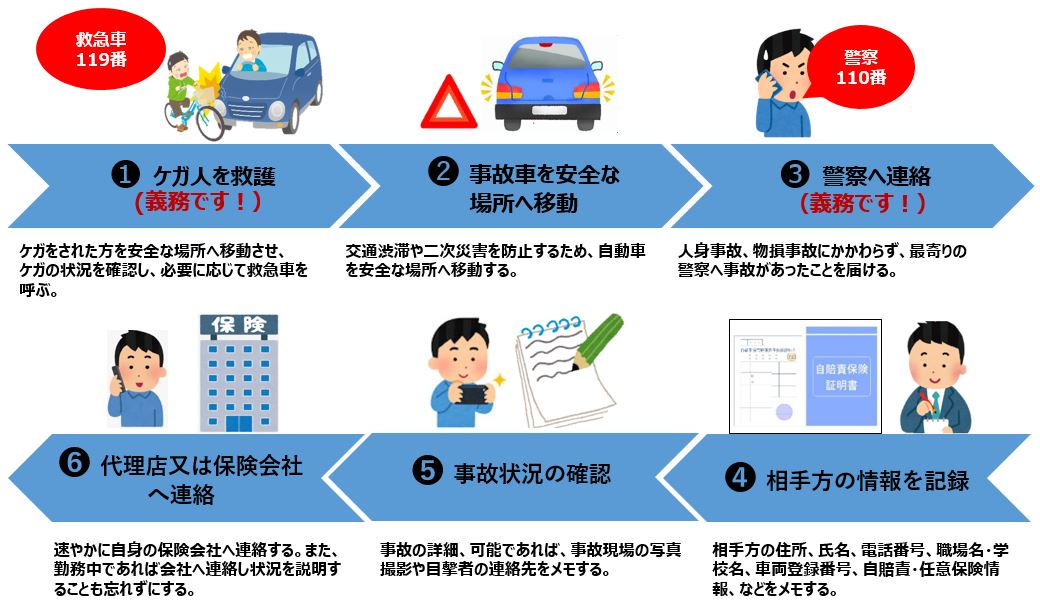

事故を起こした時の基本行動

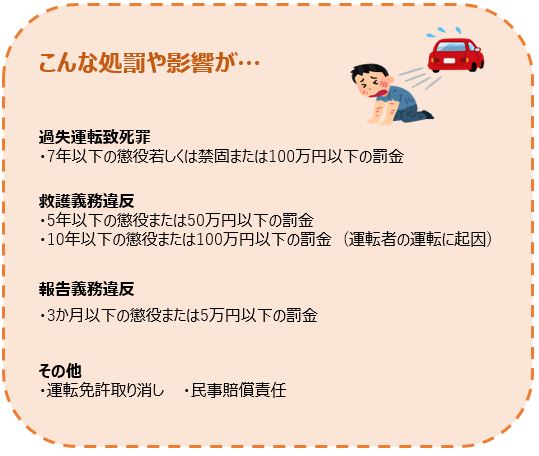

気を付けて運転していても交通事故は起こることがあります。事故後の対応次第で「ひき逃げ」の加害者となると言っても過言ではありません。「ひき逃げ」事件で検挙された場合、厳しい処罰が科される可能性があります。

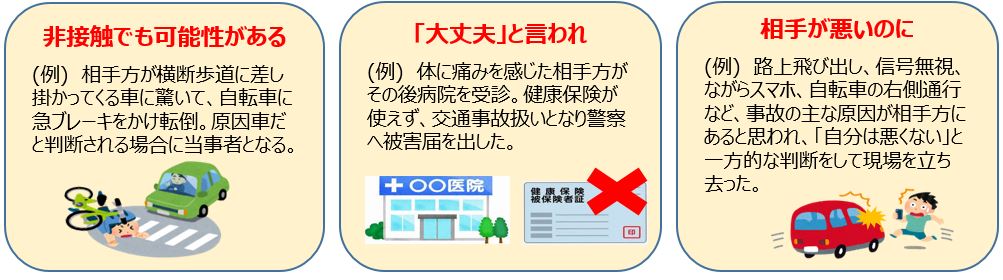

こういう場合も「ひき逃げ」扱いに

県内で年間200回以上交通安全講習を行っている元警察官で当社交通安全チーフアドバイザーの照屋勝則氏は、以下の例の場合でも、事故発生時に被害者救護をせず現場から立ち去り、警察へ通報していなければ、相手方が警察へ被害届け出をした際に「ひき逃げ」扱いになることを指摘しています。

まとめ

道路交通法第72条では、交通事故が起きたときはケガ人の救護および警察への通報義務が定められています。特に、相手が子供や高齢者の場合、急な出来事で動揺し、事故の恥ずかしさなどから、つい「大丈夫」と答えてしまうことが多いので注意が必要です。被害者が軽傷・無傷でも、事故現場から立ち去ると「ひき逃げ」として捜査され、検挙されると厳しい処罰を受ける可能性があります。

ひき逃げ事故の加害者にならないためには、事故発生後の適切な対応だけでなく、日頃からの安全運転の習慣化と心の余裕をもつことが大切です。万が一事故が起きたら、落ち着いて、ケガ人の救護と警察への通報を行ってください。その場にとどまり適切な行動をとることは、被害者の命もあなたの未来も守ることに繋がります。

参考文献リスト

沖縄県警察交通白書令和2年~5年版、6年版(ダイジェスト)

道路交通法第72条・大阪府警察本部

ひき逃げ事故防止チラシ

リスクマネジメント・アドバイザー 宮城 和美